不眠症の原因

メディカルノート 不眠の原因

不眠症の原因としては、不適切な生活習慣、心理的なストレス、アルコールなどの嗜好品や薬物、心身の病気などがあります。

不適切な生活習慣としては、現在の日本社会の様相が大きく影響しています。本来ヒトの体内時計は、1日25時間でリズムを刻んでいます。1日24時間の枠組みの中で決まった時間に寝起きし規則正しい生活を送るには、日中の活動時間に光を浴びて生体リズムをリセットすることが必要不可欠です。しかし、深夜営業・終夜営業のコンビニの存在、就寝前のスマートフォンの利用、24時間稼働の工場勤務や夜勤労働など、不適切なタイミングで光を浴びることでヒトの体内リズムに狂いが生じます。

その他、家族や親しい友人が亡くなった、仕事において過度なストレスがかかっている、といった精神的な要因も不眠症の原因になります。またアルコール摂取も不眠症の原因となります。アルコールを寝付きがよくなるために飲む方もいますが、むしろ夜間睡眠の質は低下することになり、結果として不眠症を引き起こす要因になります。

鍼灸は、身体の緊張を緩めてリラックスさせる働きがあります。鍼の刺激は脳にも穏やかに作用していきます。導眠剤も少しづつ減らして休薬を目指しましょう。特にベンゾジアゼピン系睡眠薬は依存性が強く副作用も多いので断薬できればいいですね。西宮・橋本鍼灸院では不眠症の鍼灸に東洋医学に基づきしっかりと取り組んでいます。

西宮の鍼灸院の不眠症の症例

■不眠症

60代女性・半年前より精神的ストレスがあってから眩暈症状が出てくる。レントゲン検査で頚椎症と言われた。右を向くと右肩が痛む。眩暈と同時に不眠症が出てくる。導眠剤をもらい服用するが翌日ふらふらして気持ち悪い。

身体をみると上実下虚という、上半身が緊張して下半身が弱った状態でした。上の緊張を緩めて下半身をしっかりさせる鍼を行いました。週に2回の施術を15回ほど続けました。

■不眠・うつ症状

60代女性1年半前より不眠になり次第にやる気がなくなって1日寝てばかりになる。心療内科を受療・服薬するが改善せず入院となるが症状は不変。主治医からの紹介で当院を受療する。身体をみると脈は力なく、胃腸のツボが弱っていた。これは体力低下から精神状態に影響したものと考え、体力を強くする鍼灸を行った。足のツボに鍼灸を週1-2回を3ヶ月程継続しました。

■不眠症~ベンゾジアゼピン睡眠薬からの離脱例

◎40代男性:3年前にストレスから不眠になり、朝方まで眠れなくなる。不安症状も強くデパスを服用するようになる。服用すると眠れるが翌朝倦怠感がつよい、半年ほど服用していたが休止するとまた不眠になり、同時に焦燥感、不安感、動悸が起こるようになり、再度服用を始める。薬をやめたくて来院されました。

身体をみると脈は通常よりもつよく、舌は赤みがつよい。足が冷えるが上半身が熱くのぼせていました。また鍼灸でいう胃腸のツボが熱をもっていました。以上の状態から、ストレスで過緊張とともに下半身が弱く上下のバランスが悪いことと身体の熱が頭部にこもっていることが不眠などの原因と考えられました。まず、身体の緊張を背部の鍼で緩め、熱を足のツボからとる施術をしました。3カ月の施術で安定した状態となりました。

ベンゾジアゼピン系睡眠薬(抗不安薬、安定剤、デパス、ジアゼパム、エチゾラムなど半減期が短いもの)は離脱症候群がでることがあり、急に服用をやめると様々な症状がでることがあります。鍼を継続しながら少しづつ用量をへらして断薬していくことが大事です。

◎30代女性:3か月前、動悸、身体の緊張と震えが起こってくる。循環器の検査では異常なし、更に不眠・焦燥感・不安感・パニック症状も加わり、心療内科で導眠剤と安定剤をもらうが、眠剤のみ飲んで不眠はましになった。動悸・身体の震え、焦燥感・不安感が続くので鍼を希望して来院される。お話を聞くとコロナ禍の中、様々なストレスが溜まっていたようで、身体をみると、上半身は過緊張、下半身が弛緩してる状態で上下のバランスが大変悪くなっていました。上半身の緊張を緩める鍼と下半身を補う鍼を行いました。眠剤も1錠から3/4錠、1/2錠、1/4錠とすこしずつ減らしていき、4カ月ほどの来院で眠剤なく眠れるようになりました。

※記載の西宮・橋本鍼灸院の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。

■東洋医学での不眠症の鍼灸施術

東洋医学における不眠症の鍼灸施術は、単に睡眠導入を促すのではなく、根本的な原因を探り、心身のバランスを整えることを目的とします。西洋医学が脳内の神経伝達物質に注目するのに対し、東洋医学は体内の「気・血(き・けつ)」の乱れを重視します。

■ 東洋医学から見た不眠症の原因

東洋医学では、不眠は心身のエネルギーが不足したり、滞ったりすることで生じると考えます。特に不眠と関連が深いのは、「心(しん)」と「肝(かん)」という臓腑です。

* 心: 精神活動や自律神経を司り、夜間に心臓に戻って休息するとされます。心が弱ったり、熱を持ったりすると、精神が不安定になり、不眠や動悸、不安感が生じます。

* 肝: 気の流れや感情のコントロールを司ります。ストレスにより肝の働きが悪くなると、気が滞り、イライラや寝つきの悪さを引き起こします。

* 脾: 飲食物から血を作り出す働きがあります。脾の機能が低下すると、血が十分に作られず、心が養われなくなり、眠りが浅くなります。

これらの臓腑のバランスが崩れることで、不眠はいくつかのタイプに分類されます。

■ 鍼灸施術の基本原則

鍼灸治療では、患者さんの個別の体質や不眠のタイプを診断し、それぞれの状態に合わせたツボを選びます。主な治療の原則は以下の通りです。

1. 心を落ち着かせる: 「心」の機能を高めるツボを刺激し、精神的な興奮を鎮めます。これにより、動悸や不安を和らげ、眠りやすい状態へ導きます。

2. 気の流れを整える: ストレスによる「肝」の気の滞りを解消するツボを使い、イライラを抑えて寝つきを良くします。

3. 血を補う: 「脾」の働きを助け、十分な血を作り出すように促します。血が不足して心が養われていないタイプの不眠に特に有効です。

■ 鍼灸で使用される代表的なツボ

西宮の鍼灸院では、不眠症の鍼灸治療には、以下のようなツボがよく使用されます。

* 神門(しんもん): 手首の小指側にあるツボ。心を安定させる効果があり、不眠や動悸、不安感の緩和に役立ちます。

* 百会(ひゃくえ): 頭のてっぺんにあるツボ。全身の気の流れを整える働きがあり、精神的な安定をもたらします。

* 太衝(たいしょう): 足の甲にあるツボ。肝の気の滞りを改善し、イライラや寝つきの悪さに効果的とされています。

* 三陰交(さんいんこう): 内くるぶしから指4本分上にあるツボ。婦人科系の不調にも使われ、血を補い、心を養う作用があります。

* 照海(しょうかい): 足首の内側にあるツボ。のぼせを下げて、睡眠を促す効果が期待できます。

これらのツボに鍼をしたり、お灸で温めたりすることで、心身のバランスを整え、自然な眠りを取り戻せるようサポートします。

■ 治療の進め方

鍼灸治療は、即効性がある場合もありますが、多くの場合、継続的な施術が効果的です。

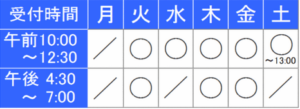

* 初期: 週に1〜2回のペースで施術を行い、心身の乱れを集中的に整えます。

* 安定期: 症状が改善してきたら、2週間に1回、月に1回と施術間隔を広げ、良好な状態を維持します。

鍼灸治療は、薬物療法と併用することも可能です。薬に頼りたくない、または薬の副作用に悩んでいる方にとって、不眠症に対する有効な選択肢の一つです。治療を受ける際には、必ず専門の知識と経験を持った鍼灸師に相談することが大切です。