症例

■60代女性:左股関節が1か月前から歩行時に痛む。その他腰痛、肩こりがある。脈は弦脈で有力、肝胆のツボが緊張している。これはストレスから左半身が緊張して股関節周辺の筋肉に影響した痛みと考える。左膈兪穴に鍼を3回ほどしました。

■30代女性:10年ほど前から肩こり、背部痛、腰痛がある。これら症状が強くなると股関節周辺がひどく痛んでくる。生理痛も毎回強い。脈は力があり充実している。肝胆のツボが特に緊張している。その他膈兪、三陰交穴に圧痛と硬結がある。初めは膈兪、百会などを用いたが症状の変化が小さいので、股関節近くの環跳穴に施術する。このツボに鍼をすると、肩、背部、股関節周辺、肝胆のツボ、三陰交穴、脈が緩んできます。

以上のように、股関節痛は関節の変形や亜脱臼の程度が軽ければ鍼の施術で軽快することが多いです。

※記載の症例は、当院の鍼灸を受療されて同じような経過をたどることを保証するものではありません。症状・病気の程度、生活習慣や体質の違いで効果は異なることがあります。施術を受けられる際の参考としてご覧ください。

股関節痛の東洋医学に基づく鍼灸施術

橋本鍼灸院の股関節痛に対する東洋医学に基づく鍼灸施術について、詳しく解説します。

1. 東洋医学的な股関節痛の捉え方

股関節痛は、西洋医学的には変形性股関節症・関節炎・筋肉や靭帯の炎症などが原因とされますが、東洋医学では以下のように考えます。

(1)経絡学説からの理解

股関節は 足の少陽胆経 や 足の厥陰肝経 の流れに関わる部位です。

胆経・肝経の「経気」の滞り、あるいは「肝腎不足」により痛みが生じるとされます。

(2)証(病機)による分類

風寒湿痺(外邪による痛み)

➡ 雨天や湿度変化で痛みが悪化。冷えると強まる。

気血瘀滞(血行不良)

➡ 慢性で固定痛。夜間や安静時も痛む。

肝腎不足(加齢・虚弱)

➡ 筋肉や骨を栄養する力が弱く、関節の養い不足から痛む。

2. 鍼灸施術の方針

疼痛緩和:経絡の気血を巡らせる。

血流改善:局所の瘀血を散らす。

体質改善:肝腎を補い、関節の機能を維持。

3. よく用いる経穴(ツボ)

(1)局所取穴(股関節周囲)

環跳(かんちょう):股関節痛の主穴。お尻の外側。

【刺激が強いので、腎がしっかりしている事と、症状が強い時のみ用います。】

伏兎(ふくと)、梁丘(りょうきゅう):大腿前面の筋肉緊張を緩める。

(2)遠隔取穴(経絡の調整)

陽陵泉(ようりょうせん):胆経の要穴。関節疾患の代表穴。

足三里(あしさんり):胃経。全身の気血調整。

太衝(たいしょう):肝経。気滞を除き筋肉の緊張を緩和。

腎兪(じんゆ)・志室(ししつ):腰の腎のツボ。肝腎不足による股関節痛に有効。

4. 鍼灸の具体的施術

鍼:ディスポーザブル鍼を用いて、股関節周囲に直刺・斜刺。

灸:冷えが強い場合や腎虚がある場合は、腎兪・志室に温灸や八分灸。

5. 施術の流れ(例)

問診・望診で証を立てる(風寒湿痺・瘀血・肝腎不足など)。

股関節可動域と圧痛点を確認。

局所穴(環跳・殷門)に鍼を刺し、筋緊張を緩和。

遠隔穴(陽陵泉・太衝)で経絡調整。

必要に応じてお灸・温熱療法。

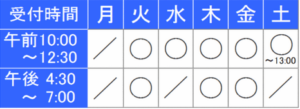

痛みがある場合は、週に2回ほど施術します。落ち着いてきたら週に1度位で施術します。

6. 併用する養生法

温める:湿布や温灸、入浴で冷えを防ぐ。

ストレッチ:股関節周囲の筋肉を柔軟に。

食養生:肝腎を補う黒豆・山芋・クルミなど。

まとめ

股関節痛の鍼灸治療は

胆経・肝経の経絡調整

血流改善と鎮痛

肝腎を補い関節を養う

を目的とし、局所と遠隔穴を組み合わせて施術します。

慢性で進行性の変形がある場合も、痛みの軽減と可動域の改善が期待でき、日常生活の質を向上させる施術になります。

西宮の橋本鍼灸院では、各人の症状・痛みの程度に合わせて、適切なツボを厳選して施術していきます。